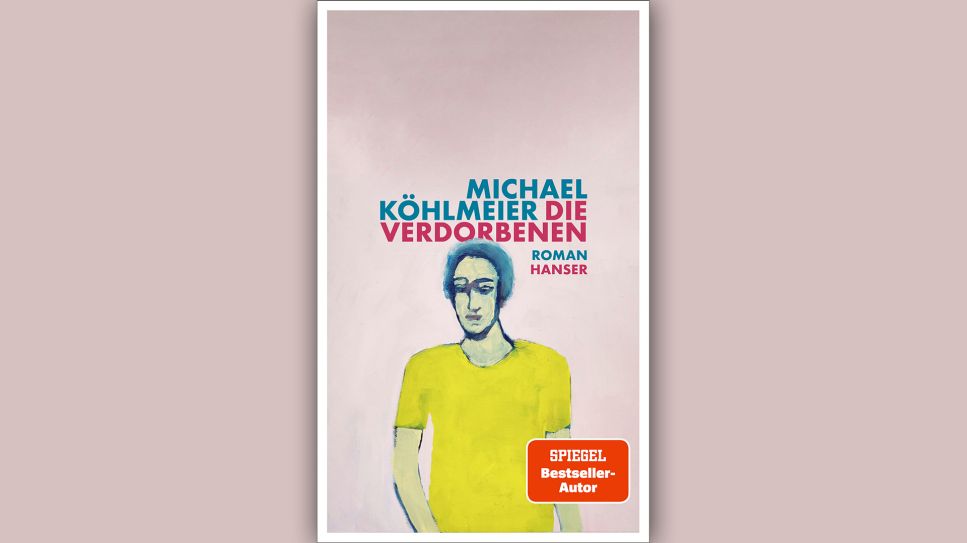

Roman - Michael Köhlmeier: "Die Verdorbenen"

Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier hat, so kann man es in seinem Lebenslauf nachlesen, in den frühen 70er Jahren Politikwissenschaft und Germanistik in Marburg studiert. Das ist insofern von einer gewissen Bedeutung, als dass auch der Ich-Erzähler seines neuen Romans "Die Verdorbenen" gleich zu Beginn davon berichtet, genau diese Studienfächer Anfang der 70er Jahre in Marburg zu studieren, eigentlich um Schriftsteller zu werden, und sich ein Großteil von Köhlmeiers Roman in der hessischen Studentenstadt zuträgt.

Nicht zuletzt weil Köhlmeier auch in seinem letzten Roman "Das Philosophenschiff" ganz offen als Figur und Erzähler auftritt, ist man also zunächst geneigt, "Die Verdorbenen" als Autofiktion zu lesen. Allerdings nur bis zu dem Moment, da Johann, der später von seiner Freundin vor allem "Gianni" genannt wird, auf die Frage seines Vaters, was er denn in seinem Leben auf alle Fälle einmal tun will, zwar nicht antwortet, aber es in Gedanken sofort weiß: "Einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten."

Köhlmeier erzählt von den Gefährdungen und Gemeinheiten der Jugend

Dieser Wunsch zieht sich als Motiv bis zum Ende dieses schlanken, phasenweise irritierenden, existentialistisch anmutenden Romans, der mehr eine Novelle ist, weil es zu dieser von Johann imaginierten unerhörten Begebenheit im Verlauf auch kommt. Irritierend ist "Die Verdorbenen" aber auch, weil Köhlmeier darin von den Gefährdungen und Gemeinheiten der Jugend erzählt, von einer Unschuld, die gar keine ist, weil "die Schuld darin bestünde, nicht zu wissen, was man anderen antut."

Wunderliches Beziehungsdreieck

Wovon seine drei Hauptfiguren ebenfalls nichts wissen: von der Liebe. Gerade Johann, der Erzähler, ist in dieser Hinsicht völlig ahnungslos. Auch dann noch, als er mit einer Kommilitonin um einen See spaziert und diese ihm später gesteht, dass sie ihn liebe. Bislang hatte er sich ganz seinem Studium gewidmet, hatte als Tutor Geld verdient, in einem Café als Tresenkraft und mit Beiträgen für eine Regionalzeitung, und das war es. Obwohl er sicher ist, dass er für Christiane, wie die Kommillitonin heißt, nur wenig übrig hat, scheint die Liebe für ihn plötzlich eine Möglichkeit mehr im Leben zu sein.

Nur gibt es da noch einen Haken: Christiane ist seit ihrer Jugend mit Tommi zusammen, und so kommt es zu einer seltsamen Dreiecksbeziehung. Johann zieht zu den beiden, sie schlafen zu dritt in einem Bett, Tommi dabei am Fußende, dem Sex der beiden anderen bitterlich lauschend. Später suchen sich Johann und Christiane eine eigene Wohnung in Marburg, nehmen Tommi dann aber wieder bei sich auf, als er vor der Tür steht. Was Johann in seinem Freiheitsdrang schließlich dazu verleitet, Christiane zu verlassen und sich auf eine Art Wanderschaft zu begeben, die ihn zunächst in seine österreichische Heimat und schließlich nach Belgien führt.

Wunderlich ist dieses Beziehungsdreieck, trotz der vermeintlichen sexuellen Revolution, die gerade in ihrer Blüte steht, und wunderlich ist für den Erzähler der Charakter seiner ersten Liebe, auf die er sich einlässt. Christiane redet wie ein Automat, auch beim Sex, und irgendwann sagt sie, am liebsten wolle sie sich umbringen. Johann, der sich dieser Geschichte als Übersechzigjähriger erinnert, staunt aber auch über sich selbst: "Ich bin mir nicht nahe, wenn ich denke, wer ich damals gewesen war. (...). Ich kann mich aus der Entfernung beobachten, als wäre ich ein anderer."

Porträt des studentischen Milieus der frühen 70er Jahre

Mit schnellen Strichen zeichnet Köhlmeier überdies ein Porträt des studentischen Milieus der frühen 70er Jahre, inklusive geopolitischer Ereignisse wie der Ölkrise oder der Watergate-Affäre. Dabei hat er immer wieder die Unreife, Unfertigkeit und Sprunghaftigkeit seines jugendlichen Erzählers im Blick, auch die von Christiane und Tommi, deren Gegenmodell eine schon dreißigjährige Zahntechnikerin ist, die Johann eines Tages kennenlernt, aber nach mehreren Begegnungen ebenfalls vor den Kopf stößt.

"Was macht die Geografie eines Lebens aus?", fragt sich der gereifte Johann einmal, ohne zu wissen, an was für einem Punkt seine eigene Geschichte einmal ankommen und ein Ende bekommen wird. Er landet in Ostende, nach so einigen Zufällen beim Trampen, beginnt zu schreiben, erlebt, wie sein Wunsch in Erfüllung gerät und die Lektüre von Nietzsches "Zarathustra" endlich überflüssig macht.

Von Camus allerdings keine Rede. Und nicht davon, dass Johanns Geschichte hier schon tatsächlich zu Ende ist - im Gegenteil, es wird noch dramatischer, auch rätselhafter. Wie sagt es später ein Kommissar (in Jägerkleidung!?) zu ihm: "Verdorben und zugleich unschuldig, so einer bist du. (...) Ein verdorbener Mensch und dennoch unschuldig."

Ein großartig düsterer, kleiner Roman

Im Nachhinein ist Johann sich selbst ein Fremder, ein Mensch, den er nicht versteht. Schon lange hat niemand mehr von der existentiellen Merkwürdigkeit, Verzweiflung und Ahnungslosigkeit der Jugend so eindringlich erzählt wie Michael Köhlmeier in diesem großartig düsteren, kleinen Roman.

Gerrit Bartels, radio3