Berlinale | Wettbewerb - "Yunan"

"Yunan" ist das Mittelstück einer geplanten Trilogie zum Thema Heimat und Entwurzelung. Ameer Fakher Eldin hat nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern seinen Film auch selbst geschnitten.

Der arabische Schriftsteller Monir (gespielt von dem libanesischen Schauspieler, Autor, Komiker Musiker Georges Khabbaz) ist rastlos, unruhig und bekommt keine Luft - doch den Symptomen können die Ärzte keine Diagnose zuordnen, denn seine Krankheit ist psychosomatisch: Monir leidet unter der Sehnsucht nach seiner Heimat. Akut befeuert wird das durch ein trauriges Telefonat mit seiner offensichtlich demenzkranken alten Mutter.

Die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat

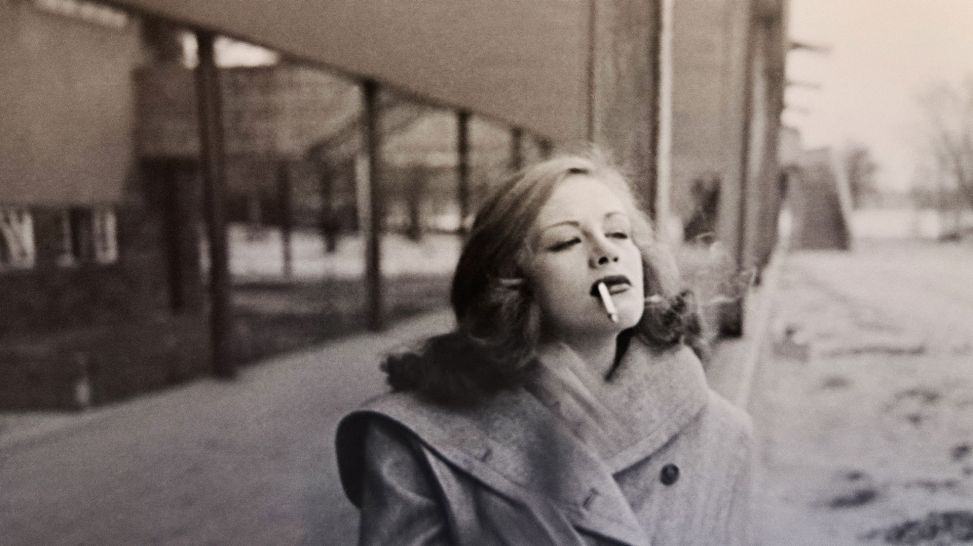

Weil es Monir innerlich zerreißt, fasst er einen verzweifelten Plan: er packt eine Pistole in eine handliche Reisetasche und nimmt eine Fähre auf die Hallig Langeneß an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Dort trifft er auf die zunächst wortkarg abweisende Valeska, Wirtin der einzigen Unterkunft am Ort, die die Fassbinder-Muse Hanna Schygulla mit schläfriger Weisheit ausstattet. Obwohl er nicht reserviert hat, überlässt sie ihm dann doch ein Zimmer und bringt ihn mit wohldosierten kleinen Gesten und Angeboten stetig zur Ruhe, zum Essen und irgendwann sogar zum Tanzen.

Die Behutsamkeit, mit der die Zimmerwirtin ihre Angebote macht, spiegelt sich in der Machart des Films, der nichts aufdrängt, sondern eher zum Hineinfallenlassen verführt. Eigentlich passiert nicht viel, dem Regisseur geht es nicht darum, eine Geschichte voranzutreiben, stattdessen fängt er ganz behutsam ein Lebensgefühl des Heimatverlusts ein.

Die Heilungskraft extremer Landschaften

Ebenfalls zur Heilung trägt die sehr besondere Landschaft auf der einsamen Hallig bei, die eine Art aufgeschüttete Insel ist, auf der die höher gelegten Häuser bei stürmischer Witterung vom Hochwasser geschützt sind. In atemraubenden Bildern beschwört der Film die Schönheit dieser Wasserlandschaften, mit ihren wie mit dem Riesenlineal gezogenen Küstenstreifen und malerisch sich schlängelnden Wassersträßchen, dem saftigen Grün des Schilfs, dramatischen Wolkenformationen, stürmischer See. Ein wenig erinnert die extreme Natur, die sich dagegen sperrt, als Lebensraum vereinnahmt zu werden, an die schottischen Orkney-Inseln in Nora Fingscheidts Trinkerdrama "The Outrun", in dem die extreme Natur in ähnlicher Weise Heilungskräfte hat.

Fremdsein als Lebensthema

Das Thema Fremdsein, das Ameer Fakher Eldin in seinen Filmen erforscht, ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden: Geboren wurde er 1991 mit syrischen und palästinensischen Wurzeln in Kiev, in der Ukraine, aufgewachsen ist er in den Golanhöhen, ganz nah an der syrischen Heimat, aber ohne Möglichkeit, sie zu besuchen. Heute lebt er wie der Held seines neuen Films im Exil in Hamburg. Ich glaube, man kann schon sagen, dass das sein Lebensthema ist.

Meditativer Sog

Das sumpfige Marschland und die stürmische Nordsee auf der einen Seite und die biblisch anmutende, trockene arabische Steppe, von der Monir träumt: die landschaftlichen Extreme funktionieren hier wie eine Spiegelung: Hier das Wasser, dort die Dürre, hier die greifbare Realität, dort die verklärte Erinnerung als nostalgische Traumversion der Heimat. Ameer Fakher Eldin umschreibt das im Film mit dem Kommen und Gehen der Gezeiten.: "Ich sehne mich nach deiner Gegenwart, wünsche sie so sehr herbei", heißt es in einem 1500 Jahre alten Gedicht, das dem Film vorangestellt ist. Doch genauso schmerzhaft sei es, sich dann zu sehen, weil sich inzwischen schon wieder so viel verändert hat.

Statt alles im Drehbuch festzuzurren, hat der noch recht junge Regisseur den Stoff mit seinem deutlichen älteren Hauptdarsteller gemeinsam erarbeitet. Mit gleitenden Kamerafahrten, sparsamen Dialoge und einer unaufdringlichen Musik, die keine Stimmungen diktiert, sondern zusammen mit den Geräuschen Atmosphäre schafft, entwickelt der Film einen meditativen Sog,. Mit hypnotischen Kreisbewegungen gleitet die Kamera über die Landschaften hinweg und kreiert einen Kreislauf zwischen Nordsee-Realität und arabischen Träumen, in einem ebenso wehmütigen wie tröstlichen und unbedingt faszinierenden Film.

Anke Sterneborg, radio3