Berlinale | Special Gala - "Das Licht"

Tom Tykwer hat die 75. Berlinale mit seinem neuen Film "Das Licht" eröffnet. Der Regisseur ist eine Art Stammgast an diesem prominenten Platz: Nach "Heaven" (2002) und "The International" (2009) in der Ära Kosslik eröffnet er nun auch die erste Berlinale unter der neuen Leitung von Tricia Tuttle. "Das Licht" markiert für den Regisseur nach vielen internationalen Kino-Produktionen, zuletzt "Ein Hologramm für den König" (2016), auch wieder eine filmische Rückkehr nach Deutschland.

Im Kern erzählt "Das Licht" die Geschichte einer disfunktionalen, bürgerlichen Familie: Mutter Milena (Nicolette Krebitz) engagiert sich in Hilfsprojekten in Afrika, Vater Tim (Lars Eidinger) konzipiert Greenwashing-Kampagnen für im Grunde verantwortungslose Konzerne.

Die Haushälterin als Familientherapeutin

Sie haben zwei gemeinsame, fast erwachsene Teenager - einen Sohn, der in die parallele Welt der Computerspiele abgetaucht ist und eine Tochter, die sich im Drogenrausch durch Clubs treiben lässt, mit Identität und Schwangerschaftsabbruch ringt und als Aktivistin an spektakulären Aktionen beteiligt ist. Und dann ist da noch ein kleiner Junge aus einer Dienstreisen-Affäre von Milena, der die Familie im Wochenwechsel zum Patchwork macht.

Sie alle haben sich wenig zu sagen, leben im Grunde längst nicht mehr miteinander, sondern nur noch nebeneinanderher. Aufgerüttelt werden sie aus diesem Dämmerzustand durch den plötzlichen Herzinfarkt-Tod der polnischen Haushälterin. Die neue Haushaltshilfe Farrah ist aus Syrien geflüchtet und für den Job total überqualifiziert: "Da ist diese Familie, es geht ihnen nicht gut. Ich werde ihnen helfen", sagt sie. Und indem sie individuell und einfühlsam auf jedes Mitglied der Familie eingeht, wird sie zu einer Art Familientherapeutin - allerdings nicht ganz uneigennützig, sondern mit einer persönlichen Agenda: "Ich brauche Sie. Sie müssen mir einen Gefallen tun, einen sehr großen ..."

Was das genau ist, materialisiert sich erst im ein wenig esoterisch angehauchten Finale des Films, das hier nicht vorweggenommen werden soll.

Das Chaos der Welt gespielt im Mikrokosmos einer Familie

Nach einer ganzen Reihe von Literaturverfilmungen wie "Ein Hologramm für den König" (2016) von Dave Eggers oder "Der Wolkenatlas" (2012) von David Mitchell kehrt Tom Tykwer mit "Das Licht" zum Autorenkino zurück. Nach "Lola rennt" (1998) und "Drei" (2010) ist "Das Licht" sein dritter Berlin-Film. Alle drei Filme sind auch eine Art Porträt der Stadt zum jeweiligen Zeitpunkt.

Doch in "Das Licht" setzt sich Tykwer umfassend mit dem Zustand der Welt auseinander, insbesondere mit den Versäumnissen gegenüber den jüngeren Generationen. Ein ganzes Füllhorn akuter Themen kippt er auf der Leinwand aus - von Rassismus, Flucht und Integration über Virtual Reality und Abtreibung zu Entwicklungshilfe und Klimaprotest, verbunden mit einem generellen Gefühl von Entfremdung, Einsamkeit und Ohnmacht.

Der Film platzt aus allen Nähten, mit dem ganzen Stoff, der sich in fast zehn Jahren ohne Kinofilm angestaut hat. Gespiegelt wird der Zustand der Welt im Mikrokosmos dieser bürgerlichen Mittelstandsfamilie, in der Lars Eidinger ziemlich unverhohlen das Alter Ego des Regisseurs ist.

Flashmob-Choreografie und Wassertanz

Nicht nur inhaltlich, auch visuell breitet der Film eine enorme Fülle aus - mit allem, was das Kino hergibt: von einer romantischen Fahrradflucht durchs nächtliche Berlin, durch, unter der Hochbahn am Schlesischen Tor, als kleine Hommage an Truffauts "Jules und Jim". Eine aufblühende Flashmob-Choreografie und zwei Jugendliche, die im Westhafen schwerelos zwischen Luft und Wasser schwingen, gleiten und tanzen - sogar eine animierte Passage hat der Film.

Tom Tykwer schöpft aus dem Vollen der filmischen Möglichkeiten und bildet zugleich die Widersprüche und das Chaos der Welt ab, mit all ihren ungelösten Fragen und Widersprüchen. Dabei setzt der Titel ein durchaus hoffnungsvolles Zeichen, auch ganz konkret in Gestalt einer Lampe, die Farrah mit in die Familie bringt, die ein bisschen anmutet wie die Glaskugel einer Wahrsagerin, aber ganz real unter dem Namen "Lucia 03" in der Lichttherapie eingesetzt wird, mit rhythmisch pulsierenden Strahlungen, die die Selbstheilungskräfte des Menschen anregen und Bewusstseinszustände zwischen Traum und Wirklichkeit auslöst.

Zumutung und Verheißung

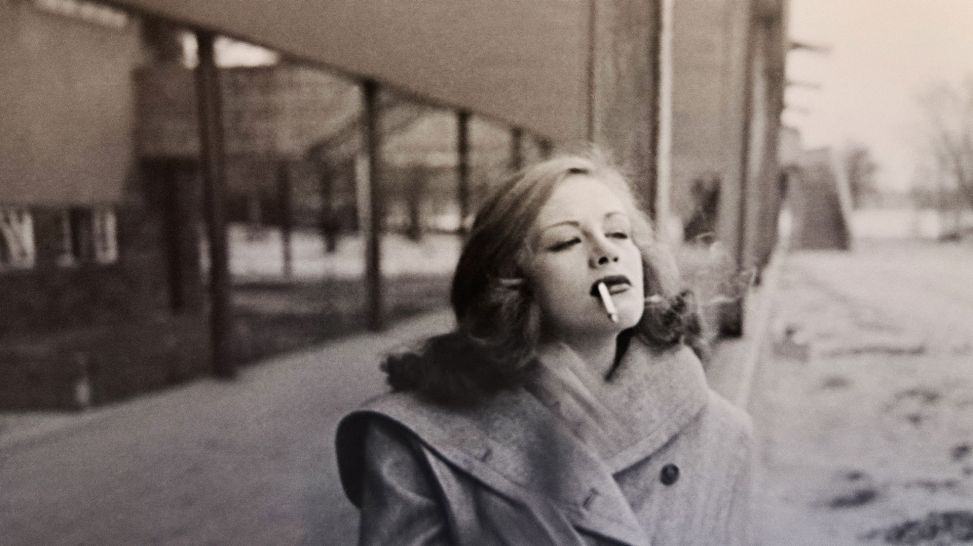

Nicolette Krebitz und Lars Eidinger funktionieren wunderbar als Paar. Beide spielen rückhaltlos, durchlässig und völlig uneitel. Eindrucksvoll haben sie bei der Pressekonferenz erzählt, wie unbequem das war, sich so verletzlich und voller Makel zu präsentieren. Ganz besonders ist auch das Spiel von Tala Al-Deen als syrische Haushälterin in ihrer ersten großen Rolle. Obwohl ihre Figur tief traumatisiert ist, entwickelt sie eine sanft heilende Präsenz, fast ein wenig wie nicht von dieser Welt und zugleich aber auch sehr geerdet.

"Tom Tykwer findet Schönheit und Freude in unserer oft brüchigen und herausfordernden Welt", sagte Festivalleiterin Tricia Tuttle. "Er fängt die Essenz unseres heutigen Lebens auf magische Weise auf der Leinwand ein."

Mit 162 Minuten Laufzeit und seiner Fülle an Themen und Einfällen ist "Das Licht" zugleich Zumutung und Verheißung: Ein Film, der mit all seinen Fragen und Widersprüchen noch lange nachwirkt und sehr viel sinnlicher ist, als man es von Tom Tykwer bisher kannte. Und dann ist es natürlich ohnehin eine gute Idee, die Berlinale mit einem Film zu eröffnen, der auch eine Liebeserklärung an diese immer zugleich hässliche und schöne, quecksilbrige und depressive Stadt ist.

Anke Sterneborg, radio3