Komische Oper Berlin im Schillertheater - "Herbert Fritsch macht ein Konzert"

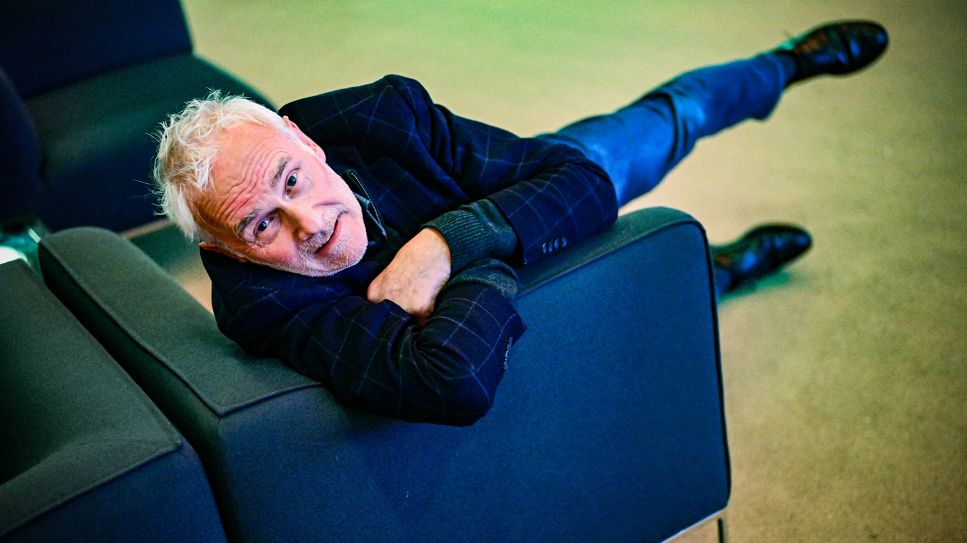

Die Komische Oper Berlin, derzeit im Schillertheater, geht gerne mal ungewöhnliche Wege. Und das auch beim Sinfoniekonzert gestern Abend. Das stand unter dem Motto "Herbert Fritsch macht ein Konzert". Der Schauspieler und Regisseur, der am Haus schon "Don Giovanni" und den "Fliegenden Holländer" inszeniert hat und in dieser Spielzeit ein Musiktheater mit Herbert Grönemeyer auf die Bühne bringen wird, präsentierte an der Seite von Generalmusikdirektor James Gaffigan ein Programm von Ligeti bis Weber.

Herbert Fritsch macht ein Konzert. Was bedeutet das? Zunächst einmal, dass er die vier Werke des Abends ausgewählt hat. Warum, dazu kann man im Programmheft in einem Interview etwas lesen. Das muss man auch, weil er auf der Bühne dazu nichts sagt. Zu allen Werken hat er eine persönliche Beziehung: Webers Oper "Der Freischütz" hat er selbst inszeniert, aus Skrjabins "Prométhée" hat er einen Film gemacht, Ligetis Metronom-Stück hat er selbst einmal aufgeführt, und Xenakis hat er in einem Konzert schätzen gelernt.

Trotzdem ist das alles recht willkürlich ausgewählt. Fritsch sagt in diesem Interview, dass er eine dramaturgische Logik sowieso nie verfolgt habe, da ist es also müßig weiter darüber nachzudenken. Ist auch egal: der Name Herbert Fritsch zieht, das Konzert ist ausverkauft.

Späße und Kinkerlitzchen

Was man zu sehen bekommt, sind ein paar der surrealen und dadaistischen Späße, für die Herbert Fritsch bekannt ist. Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters betreten in Zeitlupentempo die Bühne und verlassen sie auch so. In der "Freischütz"-Ouvertüre dreht sich Generalmusikdirektor James Gaffigan immer wieder zum Publikum, dirigiert mit hektischen Gesten, muss auch mal ansatzweise schuhplatteln und schüttelt der Konzertmeisterin endlos lange die Hand.

Dergleichen Kinkerlitzchen mehr gibt es, irgendwann hat man sich dessen übergesehen, und es langweilt nur noch. Dazu gibt es Projektionen auf den Leinwänden: je nach Stück bunte Kreise, Häkeldeckchenmuster und monochrome Rechtecke. Das ist alles ziemlich beliebig und herzlich überflüssig.

Der peinlichste Auftritt?

Herbert Fritsch steht auch selbst auf der Bühne. Moderation wie im Programmheft-Interview angekündigt kann man das nicht nennen. Bei seinem ersten Auftritt wird er vom Orchesterwart wieder rausgeschickt, weil er im Weg steht, alles inszeniert natürlich. Anschließend legt er ein paar Stolperer am Dirigentenpult hin.

Was hat er gesagt? Zum Beispiel, dass er der Kurator sei, aber nicht wisse, was er da machen solle. Konnte man ihm unbesehen glauben. Und die Pause hat er angekündigt mit den Worten, das sei der peinlichst Auftritt seines Theaterlebens. Hier muss man ihm widersprechen. Es war vielmehr der dürftigste, kläglichste und hilfloseste Auftritt, den man von ihm erleben musste.

100 Metronome

György Ligetis "Poème symphonique" für 100 Metronome ist längst ein legendäres Zentralwerk des zwanzigsten Jahrhunderts geworden. Spannend ist natürlich immer, wie es aufgeführt wird. Hier ist das Orchester, wieder in Zeitlupe, auf die Bühne gekommen, alle mit Metronomen – sie wurden umständlich abgestellt und in Bewegung versetzt.

Dann ist das Stück eigentlich so abgelaufen, wie Ligeti das vorgesehen hat. In verschiedenen Tempi tickten sie durcheinander, erschufen so immer neue überlagerte rhythmische Strukturen. Und weil es mechanische Metronome sind, die aufgezogen werden müssen, sind sie nach und nach wieder stehengeblieben. Faszinierend, wie dann nur noch eines mit seinem Ticken übriggeblieben ist.

Das ist bis heute ein beeindruckendes Stück. Warum Herbert Fritsch bedeutungsschwer auf der Bühne herumgehen musste, bleibt sein Geheimnis. Das ist ein Stück, allein zum Hören. Das erschwert jede Inszenierung – diese war komplett überflüssig.

Der Kampf mit der Akustik

Das Orchester der Komischen Oper hat unter James Gaffigan musikalisch gemacht, was ging. Die "Freischütz"-Ouvertüre kennt das Orchester, das kam souverän, wenngleich auch ein wenig eindimensional. In Iannis Xenakis "À l’île de Gorée" merkte man die Anspannung angesichts der komplexen rhythmischen Strukturen.

Und die trockene Akustik des Schillertheaters wurde zum echten Problem, wenn die Klangfarbenexplosion bei Alexander Skrjabin eher matt und flächig wirkte.

Zwei Lichtblicke

Die Freude des Abends waren die beiden Solistinnen: Die polnische Cembalistin Gośka Isphording ist erfahren in Sachen neue Musik – und das hat man auch gehört. Wie sie den grifftechnisch und rhythmisch mörderisch schweren Solopart bei Xenakis geradezu furchtlos umgesetzt hat – Kompliment!

Und Danae Dörken hat im Klavierpart bei Skrjabin sehr überlegt mit Klangfarben gearbeitet. Da gab es die Wucht der massiven Akkorde, aber auch das Spielerische und Tänzerische, gepaart mit ihrem filigranen Anschlag. Dafür hat sich der Besuch gelohnt.

Herbert Fritsch

Das kann die große Enttäuschung jedoch nicht wettmachen. Wer Herbert Fritsch als grandiosen Schauspieler an der Volksbühne erlebt hat, oder auch die durchaus sehenswerte Inszenierung des "Fliegenden Holländers" an der Komischen Oper, wo bei allem Jux und aller Skurrilität auch ernste und nachdenkenswerte Seiten vorhanden waren …

Von alledem war bei diesem Konzert nichts zu bemerken, das war einfach nur unterkomplex. Vor der Pause hatte Fritsch gesagt, man solle draußen etwas trinken, das bringe Geld ein. Im Nachhinein war das vielleicht sogar ein guter Vorschlag – man hätte sich den Abend schön

Andreas Göbel, radio3