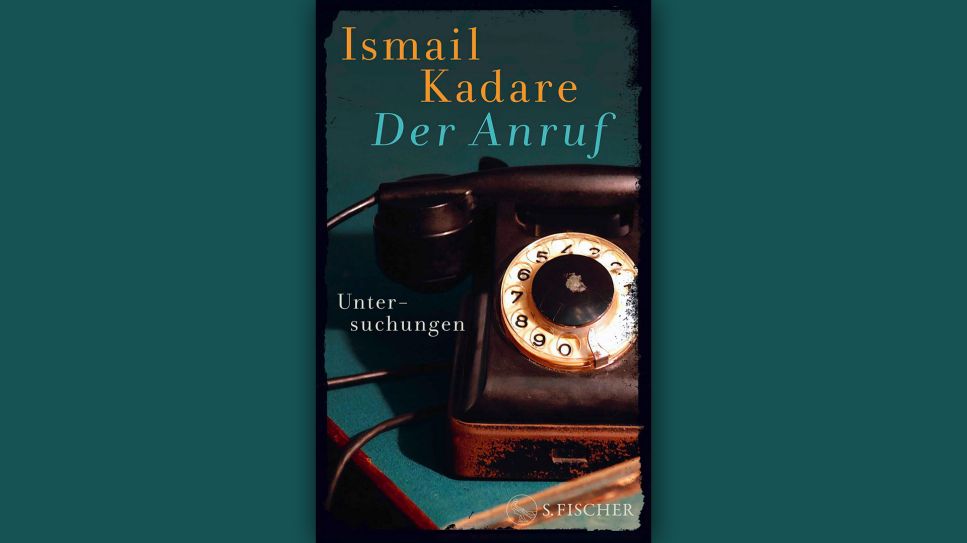

Letztes Werk des albanischen Schriftstellers - Ismail Kadare: "Der Anruf"

Vor einem halben Jahr, im Juli 2024, ist der große albanische Schriftsteller Ismail Kadare gestorben. Den Nobelpreis hat er nicht mehr bekommen, obwohl er immer wieder als Kandidat galt. Jetzt ist sein letztes Werk in deutscher Übersetzung erschienen. Es heißt "Der Anruf" und behandelt - wie Slavoj Žižek auf dem Buchumschlag zitiert wird - "die ultimative mythische Anekdote aus der Stalinzeit". Es geht um einen Anruf Stalins bei Boris Pasternak, nicht viel länger als drei Minuten. Aber Kadare macht daraus ein ganzes Buch.

Es ist das letzte Buch, das der große albanische Schriftsteller Ismail Kadare zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Und es ist so etwas wie ein Vermächtnis. "Der Anruf" schlägt einen großen historischen Bogen von 1934 über die späten 1950er Jahre bis ins Jahr 1976, als Kadare in Albanien einen Roman zur Veröffentlichung einreichte, in dem es unter anderem um Boris Pasternak ging. Sich für Pasternak auszusprechen war problematisch, sich auf die Seite der Sowjetmacht zu schlagen aber im Albanien Enver Hoxhas eine Unmöglichkeit. Das Thema war also, gelinde gesagt, heikel, zumal Kadare selbst als Nobelpreiskandidat galt und schon dadurch in Pasternaks Nähe geriet. Also wartete der Verlagslektor erst einmal ab, was die übergeordneten Instanzen vorschlagen würden.

Legendäres Telefonat zwischen Stalin und Pasternak

Der Roman, um den es da ging, erschien 1978 unter dem Titel "Die Dämmerung der Steppengötter". Darin erzählte Kadare von seiner Studienzeit am Moskauer Gorki-Institut in den Jahren 1958 bis 1960, als Albanien sich von Moskau distanzierte und seinen eigenen sozialistischen Sonderweg einschlug, was Kadare in Moskau durchaus zu spüren bekam. Außerdem war das Jahr 1958 geprägt vom Literaturnobelpreis für Boris Pasternak, den dieser ablehnte, weil in Moskau eine existenzbedrohende Hetzkampagne gegen ihn begann.

Schon damals ging es nebenbei auch um die Frage, die jetzt ins Zentrum des neuen, letzten Buches von Kadare rückt: Was hat Pasternak 1934 am Telefon gesagt, als Stalin ihn anrief, um – ja, was eigentlich?

Drei bis vier Minuten dauerte der legendäre Anruf. Angeblich wollte Stalin wissen, was Pasternak von dem Lyriker Mandelstam halte, der gerade verhaftet worden war und vermutlich auch gefoltert wurde. Pasternak, verständlicherweise verwirrt vom Anruf des Diktators, versuchte sich herauszureden. Er wisse nur wenig über Mandelstam, gehöre einer anderen literarischen Richtung an, könne nichts über ihn sagen. Stalin habe erwidert, dass Pasternak ein schlechter Genosse sei und habe aufgelegt.

Über das Verhältnis von Diktator und Dichter, von Macht und Literatur

Nach dieser Version, die auf einer Aktennotiz des KGB beruht – wobei unklar bleibt, wer den Verlauf des Gesprächs wann aufgezeichnet hat – macht Pasternak keine besonders gute Figur, auch wenn seine Verwirrung oder Angst beim Anruf des Diktators verständlich sind. Kadare liefert jedoch noch zwölf weitere Versionen, die im Umlauf sind, und je nach Interessen oder Position der Erzähler variieren.

"Untersuchungen" heißt das Buch deshalb im Untertitel. Dabei wird die Sache nicht klarer, sondern immer undeutlicher. Mandelstam wurde vermutlich deshalb verhaftet, weil er in kleiner Runde ein Schmähgedicht über Stalin vorgetragen hatte. Stalin wollte dieses Gedicht aus der Welt schaffen, also neben dem Autor auch alle Mitwisserschaft, so dass er von Pasternak – womöglich – erfahren wollte, ob er das Gedicht kenne und beim Vortrag anwesend war. Kadare formuliert das so: "Verschwinden sollte nicht nur die Erinnerung an die Verse, sondern auch die Erinnerung an ihre Vernichtung."

Die lebensbedrohliche Situation, die das für Pasternak bedeutete, bleibt bei Kadare seltsam unterbelichtet. Ihn interessiert im Kern etwas anderes: das Verhältnis von Diktator und Dichter, von Macht und Literatur. Denn dieses Verhältnis hat auch sein eigenes Leben und Schreiben im Albanien Enver Hoxhas bestimmt. Die Kommunisten fürchteten die Kunst und diskreditierten die darin zum Ausdruck kommende Individualität als "bürgerlich". Sie misstrauten nicht nur den Schriftstellern, sondern zielten auf die Sprache und das Leben selbst, so Kadare in dieser bitteren Jahrhundertbilanz.

Passender Werkabschluss

All das verdichtet sich in den wenigen Minuten von Stalins Anruf bei Pasternak. Kadares "Untersuchungen" produzieren mehr Fragen als Antworten. Das liegt in der Natur der Sache. Kadare hat sich stets für die mythologische Verschleierung der Wirklichkeit im Sozialismus interessiert, für das somnambule Zwischenreich der Träume, der Geheimnisse und Gerüchte. Da passt Stalins Anruf bei Pasternak mustergültig ins literarische Konzept, so dass dieses Ereignis den passenden Abschluss seines Werkes bilden kann.

Jörg Magenau, radio3