Gemäldegalerie - "Von Odesa nach Berlin. Europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts"

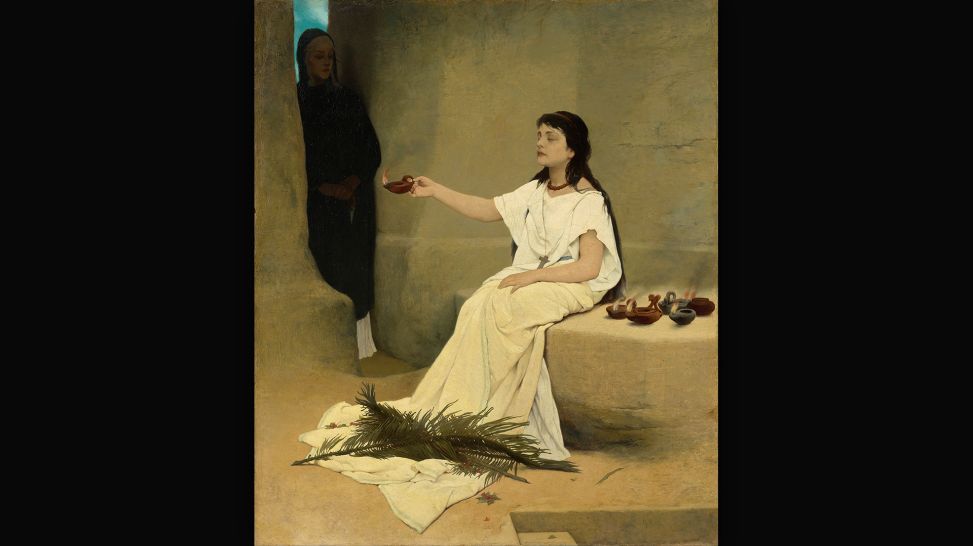

Seit fast drei Jahren dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine und es ist bekannt, dass er sich auch gegen alles richtet, was für ukrainische Kultur steht: Theater, Kirchen, Museen ... Weniger bekannt ist, was getan wird, um auch in diesem Bereich zu helfen. Notwendig geheim bleiben musste etwa 2023 der Transport von 74 Hauptwerken europäischer Malerei aus dem Museum für Westliche und Östliche Kunst in Odesa, die aus einem ukrainischen Notlager nach Berlin gebracht wurden. Unterstützt durch die Bundesregierung wird ein Großteil dieser Bilder aus dem 16. bis 19. Jahrhundert jetzt in der Berliner Gemäldegalerie gezeigt.

Es ist zweifelsfrei eine politische Ausstellung: Es geht um Unterstützung der Ukraine, darum, Wertschätzung zu zeigen für das, was für die Menschen dort identitätsstiftend ist. Und es geht natürlich auch ganz einfach darum, die wichtigsten Werke aus dem Museum für Westliche und Östliche Kunst in Odesa, das vor gut 100 Jahren gegründet wurde, in Sicherheit zu bringen.

Europäisch, verwandt, identitätsstiftend

Aber man will auch unterstreichen, dass dies eine Sammlung europäischer Kunst ist mit Verwandtschaft zur Berliner Gemäldegalerie. Die spielt, als eine der bedeutendsten Sammlungen Alter Meister weltweit, tatsächlich in einer anderen Liga, doch jenseits der ganz großen Namen lassen sich zu den Beständen aus Odesa tatsächlich bemerkenswerte Überschneidungen finden. Kunstgeschichte ist aber nur eine der Geschichten, die Kunst hier erzählt.

Multikulturelle DNA

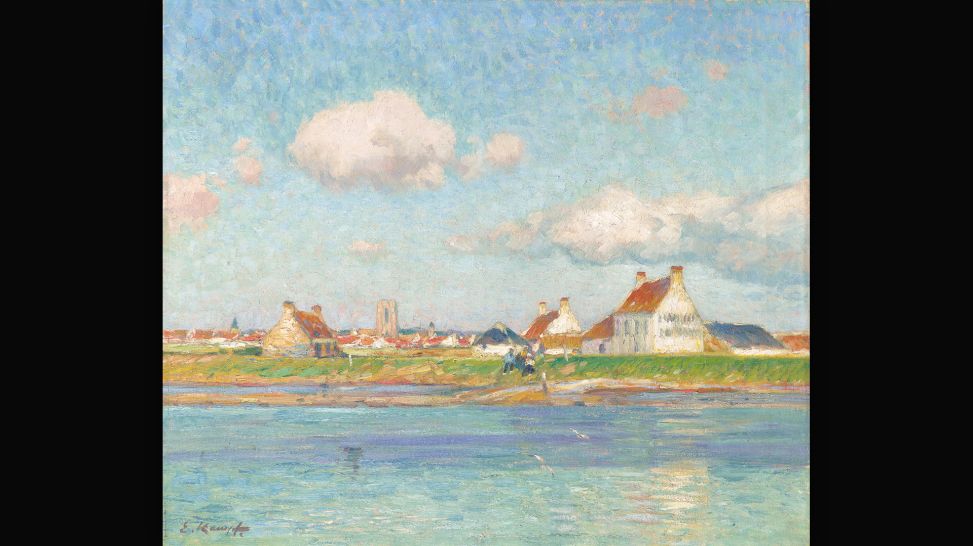

Eine andere ist beispielsweise die Internationalität, die der Stadt Odesa schon bei ihrer Gründung zu eigen war. Joseph de Ribas etwa, der Mann, der die Stadtgründung auf Befehl der russischen Zarin Katharina der Großen Ende des 18. Jahrhunderts umsetzte, kam aus Neapel und war katalanischer Herkunft. Sein Porträt, das die Besucher im Prolog zur Ausstellung empfängt, stammt von Johann Baptist von Lampi d. Ä., der ursprünglich aus dem Trentino kam und über Wien und Warschau bis nach St. Petersburg gelangte. Solche Lebensläufe von Malern und denen, die sie in Odesa trafen und porträtierten, sind keine Einzelfälle. Das illustriert auch eine Landkarte, auf der die Orte in Europa markiert sind, aus denen die Kunstwerke bzw. Künstler stammen, deren Werke jetzt aus dem Odesa-Museum nach Berlin gekommen sind.

Gemäldegalerie: Von Odesa nach Berlin

Entdeckungen

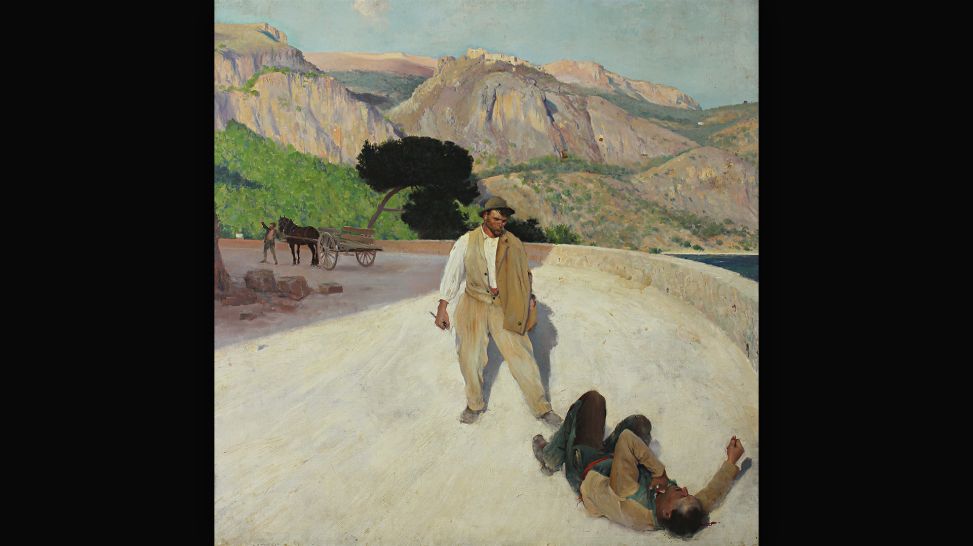

Vom niederländischen Meister Frans Hals abgesehen, dessen Evangelisten-Bildnisse aus Odesa nun erneut in der Gemäldegalerie zu sehen sind, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der großen Frans-Hals-Ausstellung dort hingen, dürften die Namen der wenigsten Künstler in dieser Ausstellung einem größeren Publikum geläufig sein. Die Qualität der Werke ist gleichwohl hoch. Und: In der Breite gibt es oft mehr zu entdecken, als an der Spitze. Hier sind es u.a. Künstler, gerade aus dem 19. Jahrhundert – aus Skandinavien, Belgien, etc. – die bei uns "blinde Flecken" darstellen.

Für bemerkenswerte Einsichten sorgen aber nicht zuletzt die Ergänzungen der 60 ausgestellten Bilder aus Odesa durch einige Werke aus den Berliner Beständen. So konnte z.B. ein Gemälde des 17. Jahrhunderts aus der Sammlung in Odesa – eine fast Graphic-Novel-artige "Verkündigung an die Hirten", mit wildem Engel-Getümmel oben und sehr verwunderten Hirten unten – einem niederländischen Kupferstich von 1599 aus der Berliner Sammlung gegenübergestellt werden: Das Bild aus Odesa entspricht dem Blatt in Größe und Motivik haargenau. Der Kupferstich – nach einem Gemälde von Abraham Blomaert, das verloren ist – war offenkundig die Vorlage dafür. Es ist ein toller Glücksfall, beides nun nebeneinander zeigen zu können.

Doch damit nicht genug, die "Beweiskette", wie eine Bildfindung sich erhalten und verbreitet hat, obwohl das Original verloren ist, geht noch weiter. Denn die Gemäldegalerie kann daneben ein anderes Gemälde von Blomaert zeigen, das deutlich macht, wie exakt das Bild aus Odesa auch in der Farbgebung diesem Maler entspricht. Der Schöpfer der Kopie muss also auch Originale von Abraham Bloemaert gekannt haben.

Nur ein Beispiel dafür, dass diese politische Ausstellung längst nicht nur "guten Willen", sondern auch kunsthistorisch allerhand zu bieten hat.

Silke Hennig, radio3