Museum Barberini - "Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert"

Er gilt als Wegbereiter einer geometrischen Abstraktion: der Maler Wassily Kandinsky. In einer umfangreichen Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam geht es nicht nur um seinen eigenen künstlerischen Kosmos, sondern auch um dessen Ausstrahlung auf folgende Künstlergenerationen.

Wassily Kandinsky war eine Art "Wanderer zwischen den Welten": Ein Russe, der vor und nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland lebte, der am Bauhaus lehrte und nach dessen Schließung vor den Nazis nach Frankreich flüchtete. Ein Jurist, der in München Malerei studierte und als Gründungsmitglied der Künstlergruppe "Der Blaue Reiter" den Expressionismus mit aus der Taufe hob, dann aber - auch als Theoretiker - dem "Geistigen in der Kunst" nachspürte und eine geometrische Form von Abstraktion entwickelte.

Expression und Geometrie

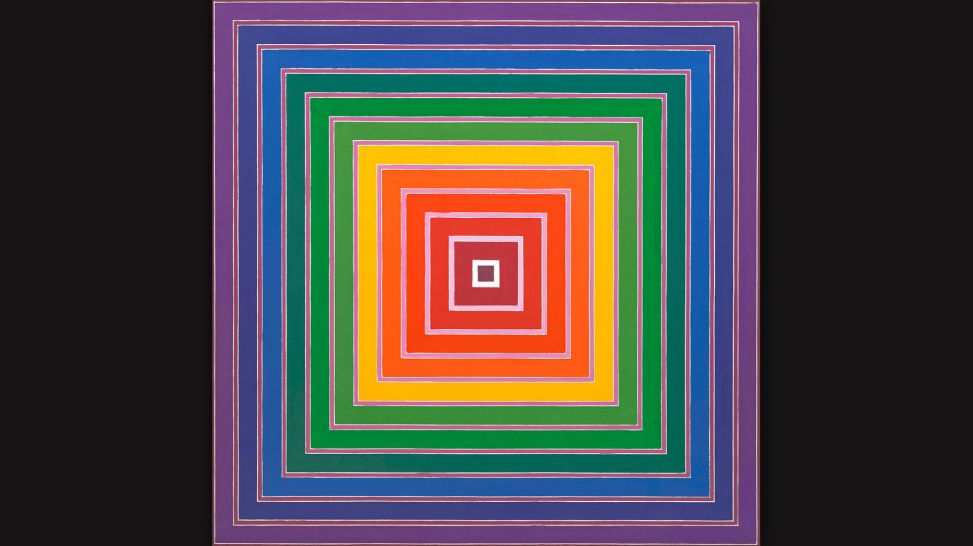

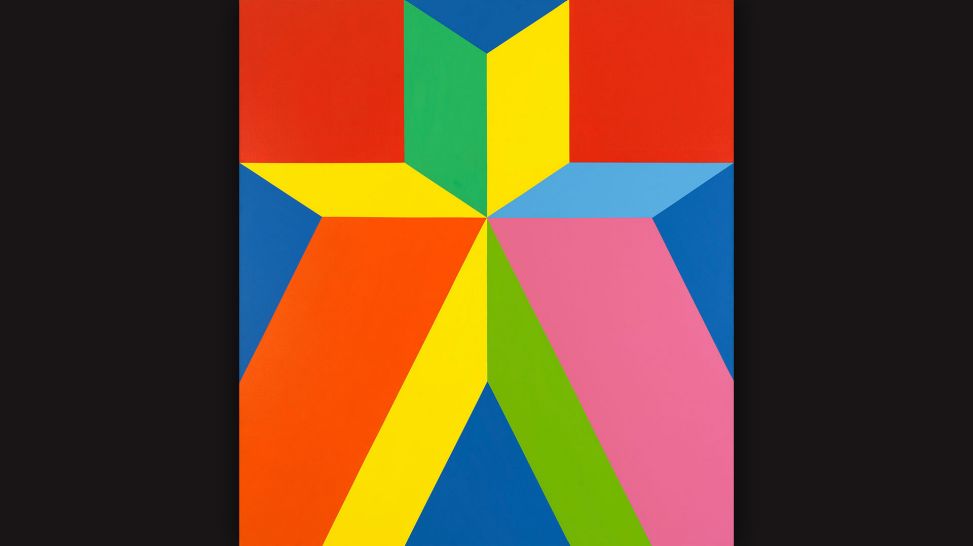

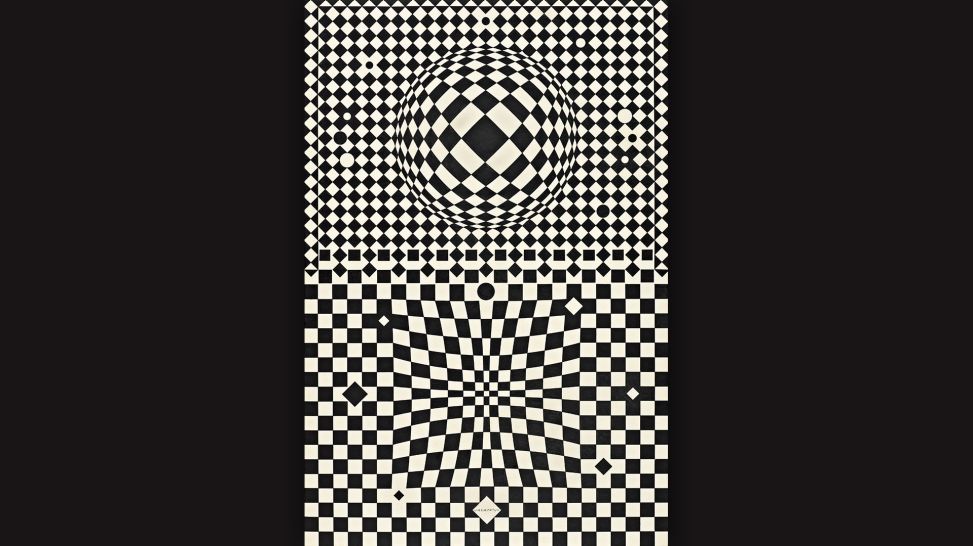

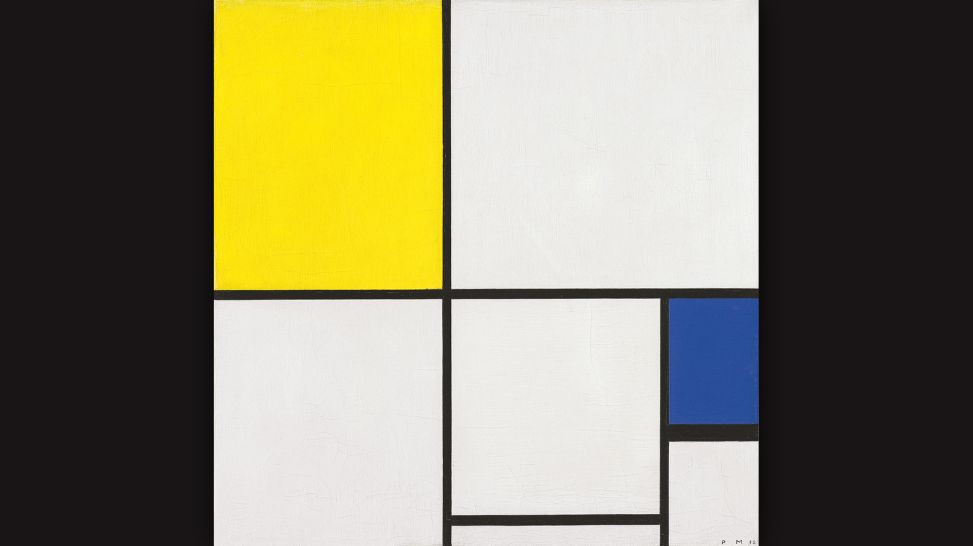

Entsprechend vielfältig waren die Anregungen, die er aufnahm und die von ihm und seinem Werk ausgingen. Der Bogen, den die Ausstellung spannt, reicht vom russischen Suprematismus um Kasimir Malewitsch, "Erfinder" des schwarzen Quadrats, über Piet Mondrian und die "De Stijl"-Bewegung, die amerikanische Hard-Edge-Malerei bis zur Minimal Art und Optical oder Op Art der 60er, 70er Jahre mit Größen wie Elsworth Kelly, Donald Judd, Agnes Martin oder Victor Vasarely.

Daneben stehen aber auch eine Fülle weniger bekannter Künstler - und Künstlerinnen! - mit bisweilen vollkommen alterslos erscheinenden Arbeiten. So zum Beispiel "Rotes Licht. Sphärische Komposition", ein Bild des russischen Malers Viktor Kljun von 1923: Ein roter Kreis mit verwischten Konturen scheint sich aus einem dunklen Quadrat heraus von der Wand weg, in den Raum hinein zu wölben. Die gleiche geometrische Konstellation – Kreis in quadratischem Format – nutzt der Pole Wojciech Fangor Mitte der 60er Jahre, um rund um ein weiß strahlendes Zentrum verschieden farbige, mal kompakt-opake, mal diffuse Ringe zu legen, die einen fast pulsierenden Effekt erzeugen. Immer wieder vermag die Ausstellung solche Korrespondenzen auch über lange Zeiträume hinweg zu erzeugen.

Museum Barberini: Kosmos Kandinsky

Musik, Tanz, Wissenschaft

Beeindruckend ist dabei die Vielfalt, die über die Jahrzehnte hinweg in Europa und in den USA – in die Welt getragen nicht zuletzt durch Schüler und Kollegen Kandinskys am Bauhaus – aus der Beschränkung auf ein geometrisches Vokabular entstand. Dazwischen, verteilt in der Ausstellung wie Scharniere, machen insgesamt 12 Bilder Kandinskys seine Rolle als "Zentralgestirn" geometrischer Abstraktion kenntlich. Dabei war er selbst kein geometrischer Purist. Wie er Dreiecke, Kreissegmente, diagonale oder geschlängelte Linien neben- und ineinander verschränkte und verteilte, hat oft etwas Tänzerisches. Tatsächlich beschäftigte ihn diese Kunstform ebenso wie Musik und die Umsetzung beider in Malerei. Synästhesie, der Klang einer Form oder Farbe und psychologische Erkenntnisse über deren Wirkungen waren Teil seiner künstlerischen Forschung. Aber auch mit naturwissenschaftlichen Entdeckungen setzt er sich auseinander - Elektronen oder Kleinst-Lebewesen beispielsweise. Nicht zufällig bevölkern gegen Ende seines Lebens amöbenartige Formen seine Leinwände.

Wellenförmige Ausbreitung

Wie Nicht-Sichtbares sichtbar machen? Wie Räumlichkeit erzeugen, ohne Raum abzubilden? Kandinskys Fragestellungen wurden im 20. Jahrhundert auf vielerlei Arten beantwortet. Wenn man am Ende der Ausstellung bei der Op Art ankommt, bei einem Gemälde der Britin Bridget Riley zum Beispiel, die 1975 wellenförmige Linien so auf die Leinwand bringt, dass sie halluzinatorisch vor- und zurückzuschwingen scheinen, dann sieht man die direkte Linie zu Kandinsky. Vieles lässt sich im Katalog detaillierter nachlesen. In der Ausstellung, vor den Originalen aber ist zu erleben, was der Ausstellungstitel nahelegt: Kandinkys künstlerischer Kosmos, zusammengesetzt aus Primärfarben und geometrischen Grundformen und umfassender Neugier, hat seinerseits einen Kosmos der Abstraktion hervorgebracht.

Silke Hennig, radio3